原创 发现好创意的 开眼Eyepetizer 2023-10-08 12:14 北京

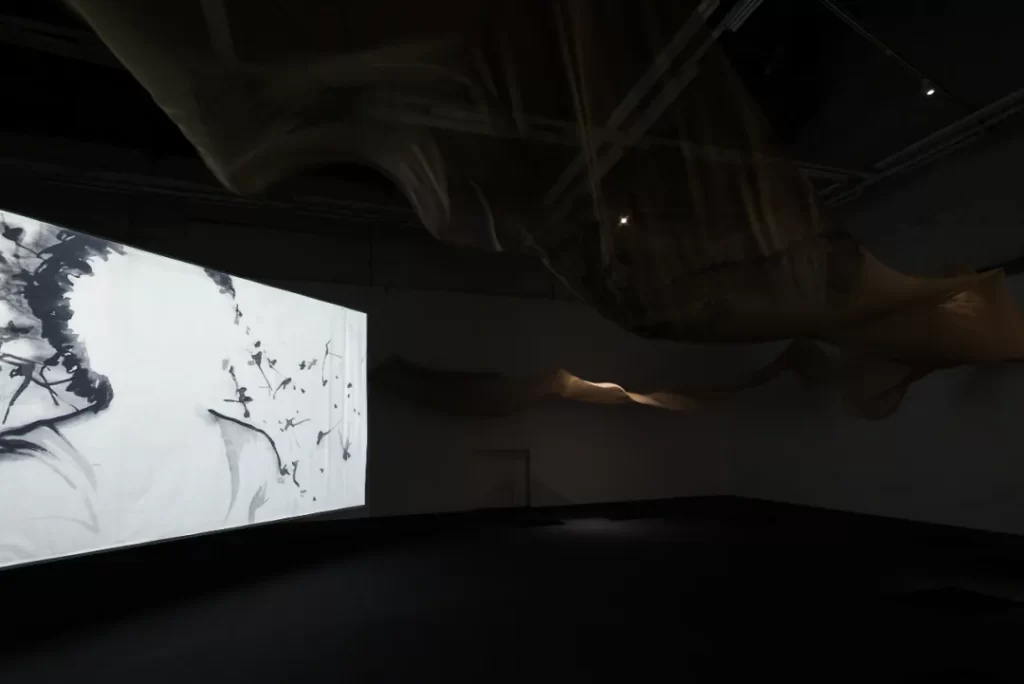

水墨动画是大部分人认识刘毅的起点。在2016年“动漫美学双年展”上,她因《混沌记》初露锋芒。作品被放置在一个独立的空间里,屏幕架在正中央,循环播放着这部短片。屏幕的两端连接着轻柔的娟带,上面保留了一些手绘,风吹过,薄薄的娟带像小时候看的连环画里的仙女那样挥一挥衣袖,上面的画就跟着一起飘起来。

用现在的眼光看这件作品,它传递着刘毅持续至今的视觉美学,东方的,诗意的,留白的,含蓄的。它也记载着她最初的创作方式,纯手绘,一部短片意味着要画好几千张。她会把手稿列在桌上,摆在地上,长长列着好几排,然后一帧接着一帧做。做动画是与自己相处的过程,一旦沉浸其中,可以谁都不见,一宅就是几个月。刘毅现在也这样,但凡做起动画,一整颗心就落在作品里,直至做完了,展出了,才翻篇。

这几年,刘毅的水墨动画持续推进着。《火》和《无需经营的清晨与黄昏》是疫情期间的创作。前者几乎没有任何明确的叙事,却在一团燃烧的红色里,显得比以往任何作品都直白;后者可能是她创作生涯以来最接近“电影”的作品,更确切地说,是那种要是有机会在电影院播放,大部分观众不会因为是“当代艺术”而望而却步的作品。

而事实上,除了水墨动画之外,刘毅的创作还涉及其他媒介。比如绘画——最近两年,她开始挑战架上,虽然颜料用的是丙烯,可画面中完全没有任何精美的、如抛光一般的视觉。“还是受水墨的视觉影响,感觉画面湿漉漉的。”另外,她还创立了品牌LIU YI STUDIO,去年设计了一款刺猬形状的懒人沙发—刺座,最近做了一款衍生品艺术香薰蜡烛《点石成金》。听起来很时髦。当然。可它的形状取传统自宋画中的山石。似乎不论做什么,刘毅的源头总在东方,她喜欢大自然中的氤氲水气,喜欢流动的变化莫测的事物和状态,包括水墨动画,每一帧都变幻着。

以下是刘毅的口述:

“点石成金”的奇迹

— 有没有那种不像艺术那么严肃,却又很特别的礼物?

— 我试一下。

这场简单的对话,便是创作《点石成金》的缘起。当时,澳门的驻地项目“涌动的意识”刚结束,展览中对蜡这一材料的实践和记忆还很新鲜,所以,制作这个香薰蜡烛,既是好玩的实验,也是继续探索材料的契机。

烛身主体结构取自山,异形的,高峻的。中国自古以来有无数对山的描绘:华山险峻,泰山圆润,苏州太湖石,多变绮丽,所谓“瘦、皱、漏、透”。考虑到美学与实用并存因素,我选取宋山,即宋画中常常出现的山形。在人们的印象中,山石是固态的、坚硬的,而当你点燃烛芯,升温后的山体会慢慢地发生形变,自然地、自由地。我在蜡的溶液里加了金色物质,让流下来的蜡液呈金色的山泉,它们就像瀑布一般落下,最后会把底座填满。有意思的是,当积攒在底座里的蜡液凝固后,取出来,翻转,会成为新的一座群山。所以,燃烧不只是物质的消解,也可以是一场循环,一个可以被观看的过程。

这种形变与循环的灵感,取自于之前的作品《海岸线与新大陆》与《海神》:参观展览的人们可能不会留意到,脚边的材料是日常的蜡,当固态的蜡很快地溶解成为浪花,这个过程就像两者交换了灵魂。而另一边,当海浪冲击着蜡的溶液,最后聚成一个凝固的形态,那个瞬间就像一朵浪花在你心中瞬间凝固的感觉。

对我来说,制作《点石成金》有很多不一样的体验。有关材料——我先自己雕的泥稿,雕完后拿去扫描然后工厂开模,底座部分做成陶瓷,接着再去镀金,这里的每一步都在探索各种材料的可能性,和各个工厂打交道的过程也很有趣。有关创作思维的转变——作为一件产品,它不是传统意义上的个人创作,而是得考虑使用者的需求:我常常想,他们会在什么样的环境下使用它?会更倾向于喜欢什么香型的气味?它可能会在哪些渠道上发售?以及很现实的——我的资金从哪里来,它能承接我做出怎样的产品?从创作的初始,每一个节点的决定,比如命名、寓意、造型、香型,这些问题都在我脑中一页一页地展开,它可能超越了以往“艺术家”的经验范畴,但每一个新的实现都值得。比如,我第一次研究了国际品牌是怎么制香的;比如,要让流下来的溶液呈金色,里面的配比要多少;比如,烛芯的粗细有哪些讲究……这些看似细节的细节,汇聚成最后的产品。

就像它的名字《点石成金》,我写下一句:生命中的每一个瞬间,都有可能是一次点石成金的奇迹。

涌动的意识

“涌动的意识”是今年在澳门实现的驻地项目。以前去过澳门,但在那里实现驻地是第一次。

在地考察前,查阅了很多资料,初步罗列了几个关键词:海洋、大航海时期、多元文化的交集等。抵达以后,每天高密度地感受新老城区之间的差异,对澳门的认知更直观了。那里两处特别触动我:首先,宗教、文化、习俗的包容与混杂。不论道教、佛教、妈祖庙,那些地标性建筑和不同肤色匆匆的行人总在提醒着你,这是一座多元的城市。

其次,澳门的陆地面积始终在变化。自十九世纪中叶以来,当地的填海造陆行为始终没有停歇。据说,在过去一百年里,澳门的土地面积扩张了数倍。像这样因城市建活动不断地向大海寻讨新的陆地的行为,究竟对原来的生态结构有多大的影响?虽然我不是相关领域的学者,但想到海底的结构可能在发生改变,想到红树林正在消失,岛屿正在消失,想到珊瑚群可能遭到了破坏,一些生物失去了它们的栖息之地,而作为交换,人们换来了自己的栖息之地,这就冒出了一些想要创作的想法。

第一篇写的是有关嫦娥,是这么写的:她是月神的使者,手持一枚珍贵的“月亮宝珠”。当嫦娥看到辛劳的人们想要填海造陆,却苦于海洋过于辽阔时,她取出珍视的宝物,使出神力,赠予人类一处来之不易的栖息之地。你可以看到,这则神话已经和我们熟悉的“嫦娥奔月”毫不相关了。我在一本正经地说“假”话。其他神话也是这样。比如我描绘的象神,长着一条犹如魔杖一般的长鼻,这是它吹沙填海的武器。还有海翼女神,她掌管着海洋的生态,每次发现异样时都会出现,身边紧随着一群信使一般的海鸟。这些神话人物要是追根溯源,是不分年代和地域的。它们能在这里成立,在这个展览里成立,是因为澳门长久以来的海洋文明的信仰,比如妈祖,即便澳门的经济结构早就不再以捕鱼业为依托,但信奉妈祖的居民依旧寄望着她带来海上的风调雨顺。

借助这些文本,展开了一系列绘画。和动辄千余幅手绘原作的动画相比,它们像是重要的关键帧。用一个更通俗的比喻:生活不是过过的日子,是你记住的日子,这些绘画仿佛是你精心准备的、你要记住的日子。 虽说是布面丙烯,但我依旧想要表现出犹如水墨一般的质感。它看起来有一点潮湿,流淌的、有呼吸的,而不是精确的、精美的。一开始从小画开始,等画到《生命之力》的时候,我发现,这是我要的感觉:单帧即绘画,单帧即电影——每一张,都是故事。比如《月亮宝珠》,想描绘的是嫦娥正想要施展神力但还未施展的瞬间。她垂下的双眼可能让人想到我们古老的佛像,那种月下静思,半睁半闭之间的神态,而这一幕又好像发生在中世纪,维纳斯诞生的海边。它是不受想象的局限的。我甚至想过,要是这个瞬间用动画来呈现,那很可能是一个从下往上推的镜头:嫦娥被海环绕,月光洒下来,由下至上,接着,一个特写的镜头。

最近这些绘画的体验,让我觉得很快乐,很轻松。这不是说我把绘画看得轻松,要想画一张好画是难的。我说的轻松,是一种相对的时间上的维度。相比绘画,动画得花更长、更长的时间,要是做一个长篇,得在一个故事里沉浸很久,让自己长时间保持在某一个情绪或情境里是很难的,但动画人是这样。做动画的时候,几个月不出门是很正常的,创作中有无数重复的动作是正常的,宅也是常有的。我常常有一种感觉:做一个动画,前半年,总是比较痛苦的,经历无数的纠结、痛苦、挣扎,而开幕的那一刻,我感觉重生了。

这样看来,绘画就像是一场高度的浓缩。比如这一次,从考察、驻留、创作,每一天都有一种涌动的感觉。那不是浪,浪和涌不一样。它来自于海底,哪怕海面风平浪静,深深的底下已经涌成一团。可能这就是“涌动的意识”。

超越媒介

前几天,我数了一数做过的动画,《天演论》《混沌记》《渡口》《一只乌鸦叫了一整天》……我究竟做了多少动画?数着数着,竟然还漏数了两个。原来已经做了十年了。动画究竟还能抵达哪些地方?我自然这样想过。

这几年,展览在继续,变化时常有。我做过不同的尝试,比如与程龙老师合作的舞台作品《春江花月夜》,比如与程龙、张昕、唐一雯老师合作的《渔樵耕读》,它并不是单纯地将动画搬到“现场”,搬上舞台,也不是简单地定义为“一场跨界行为”。对我来说,它是一种探索的可能性,一个综合媒介的限时艺术,涉及视听的一切——灯光、舞台、舞蹈、声音、动画,它还可以无限延展,有更多的可能。

我试过很多创作媒介和表达方式:动画、绘画、装置、舞台,剧场等包括现在的艺术衍生品,我想起大学的时候在乐陶社做陶瓷,从捏出一个形,到在上面绘画,到等它干,再到素烧、修形、上釉,每一步都要等待,每一步也充满着未知。这些体验并不意味着你未来可能会做一名陶艺艺术家,但有些记忆是强烈的:比如握着手上的杯子、碗、器物,它是你做出来的,它是一个可以实用的艺术。想要做艺术,做日常里还能使用的艺术,那种感受是真实的。也能和更多人一起分享或许正是因为这样的体验,让我一直有一股做“产品”——艺术衍生品的动力。

再给你看一个“刺猬”吧,只做了这么一个。我去朋友的陶艺工作室玩,我想做点什么好玩的呢,于是我做了我的宠物刺猬—白仙仙的造型,我希望我经常能见到她,所以我想设计成一个日常器皿,或者能装点水果和小点心之类的,我做了很多五彩斑斓的刺,在工作室晾干的过程中,由于造型和陶艺工作室的其他器皿过于格格不入,总是会引起很多客人的好奇,拿起来端详,所以刺也在会在每次端详中掉落好几根。不过在等待了几个月,拿到实物的一刻还是挺满意的,每次有朋友到我工作室,都会摸着它说:“好可爱,好可爱!或许你可以试试成立你自己的品牌。”

想起最初做艺术的初心。没有目的,只是有趣、好玩。

一只陶瓷碗,可以有生命的感觉。艺术当然也是。